La Chine

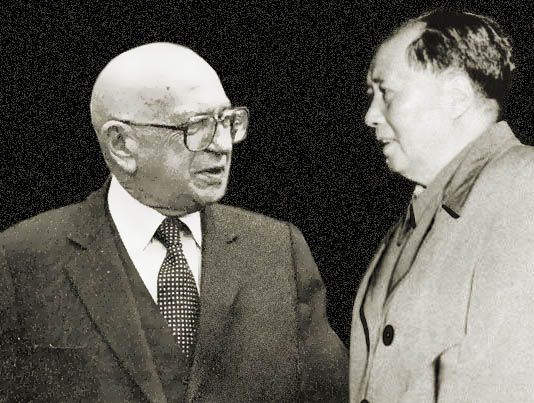

Edgar Faure et Mao Tsé Toung

Mon premier voyage en Chine a eu lieu en 1957, au début du mois de juin. C’était un voyage personnel. J’avais été invité par le gouvernement chinois et j’ai dû être un des premiers hommes d’Etat occidentaux, peut-être même le premier mais je ne le garantis pas, à franchir ainsi la frontière chinoise muni d’un visa sur feuille volante puisque, il n’existait pas de passeports en raison de l’absence de relations diplomatiques avec la Chine.

Au cours de ce premier voyage, qui a duré six semaines environ, j’ai visité plusieurs régions du pays, j’ai rencontré naturellement des hommes politiques et j’ai été reçu personnellement, avec ma femme, par le président Mao Tsé Toung. Quant au Premier ministre, Chou En-lai, c’est à plusieurs reprises que j’eus l’occasion de m’entretenir avec lui, parfois en présence de divers membres du gouvernement.

A mon retour, j’ai publié un livre qui s’appelle Le Serpent et la tortue, dans lequel je suggérai qu’il serait bon pour la France de reconnaître la Chine. Je pensais en effet qu’il était absolument grotesque que la plupart des grands pays ignorent purement et simplement ce continent. Il se trouve que lorsque j’étais président du Conseil j’avais commencé d’étudier ce problème mais je n’avais pas eu le temps de le résoudre. Tout ce que j’avais pu faire avait été d’organiser une agence de presse française à Pékin, avec réciprocité, de sorte que nous avions au moins un relais.

D’autre part, dans mon livre, j’évoquais le problème de Formose qui constituait une des principales difficultés et je suggérais qu’on le règle en rouvrant l’ambassade de Pékin – les Chinois auraient alors rouvert leur ambassade à Paris – mais en gardant à Formose une représentation consulaire, pour ne pas rompre avec le gouvernement du maréchal Tchang Kai Chek. J’ai envoyé ce livre au Général de Gaulle. Et le Général m’a répondu de sa main, comme il le faisait toujours, une lettre assez longue, me disant combien il avait été intéressé par cette lecture et que mon idée d’une reprise des relations diplomatiques avec la Chine lui paraissait intéressante. Mais il concluait sur le ton un peu découragé qui était le sien à cette époque, en disant que tout cela ne pouvait pas être tenté utilement puisque, en tout état de cause, il n’y avait pas d’Etat, pour l’instant, en France.

Face à face avec le représentant du FLN

C’est probablement en raison de cette correspondance et du fait qu’il se souvenait de mon livre que le général de Gaulle, quand il fut revenu au pouvoir – mais pas tout de suite, je crois que ce fut en 1960… – me demanda un jour de venir le voir pour lui parler du problème chinois (j’ai eu naturellement l’occasion de le voir à diverses reprises mais sur d’autres sujets). Au cours de cette conversation, il me demanda si je lui conseillais de faire quelque chose dans ce domaine. Je lui répondis que malgré l’opinion favorable que j’avais donnée dans mon livre, je ne pouvais pas lui conseiller d’engager, à ce moment, une quelconque procédure de reconnaissance de la Chine. Et cela parce que la conjoncture ne me paraissait pas favorable. Je redoutais en particulier des difficultés à cause de l’affaire algérienne. Si nous avions envoyé un ambassadeur en Chine il aurait pu être exposé, sur ce terrain, à quelque rebuffade, il aurait couru le risque de se retrouver un jour face à face avec un représentant du FLN…

Au mois d’août 1963, j’avais été frappé par la position qu’avait prise le Général sur le problème du Vietnam. Tout à coup, au sortir d’un Conseil des ministres, il avait fait une déclaration extrêmement importante, mettant en garde le monde contre le grave danger que constituait la détérioration de la situation en Asie du Sud-Est. Ce fut d’ailleurs encore une fois une démonstration de l’extraordinaire lucidité du général de Gaulle, de sa clairvoyance, car cela se passait en août et c’est au mois d’octobre 1963 que se produisit à Saïgon le grand » clash « , c’est-à-dire l’élimination et l’assassinat de Diem. Donc, le général de Gaulle, en août 1963, porte tout à coup son regard sur les problèmes de l’Asie et mesure très clairement les risques d’une aggravation de la situation. Et simultanément, il me demande de venir le voir pour me dire à brûle-pourpoint : » Quand je vous ai consulté il y a quelque temps sur le problème de la reconnaissance de la Chine, vous m’aviez dit qu’il n’y avait rien à faire. Etes-vous toujours de cet avis ? » Je répondis : » Puisque vous m’en parlez c’est que vous avez vous-même étudié la question. Eh bien, je pense que tout est changé. Premièrement, vous êtes délivré de l’hypothèque algérienne, ce qui signifie que vous n’avez pas à redouter de déconvenue dans l’hypothèse d’une ouverture diplomatique vers Pékin. En deuxième lieu, les Chinois eux-mêmes sont dans une situation difficile, à cause de leurs frictions avec les Soviétiques. Et en troisième lieu vous avez donné déjà de tels signes d’indépendance vis-à-vis des Américains que un de plus ou un de moins, cela ne sera pas tellement sensible « . Je me souviens d’une chose amusante, au cours de cet entretien, j’avais dit au Général : » On ne peut pas scotomiser un peuple de 600 millions d’habitants « . Et il m’avait dit : » Tiens, quel est ce mot, » scotomiser « , que je ne connais pas ? – Vous savez » scotomiser » qui vient de » scotome « , cette altération de la vision.

» Oui, vous irez en Chine «

Toujours est-il qu’au cours de cette conversation, je signalai au Général que, par une coïncidence curieuse, j’avais fait dire aux Chinois que je me proposais de revenir à Pékin et ils venaient de m’inviter officiellement à faire ce voyage. J’avais en effet pensé qu’il serait utile que je me rende en Chine à ce moment – en Chine et en Russie – pour étudier le fond du conflit sino-soviétique. Le Général me dit alors : » Oui, vous irez en Chine. Mais vous irez comme mon représentant « . Et il me déconseilla de faire les deux voyages – Chine et Russie – en même temps.

Nous avons donc établi ensemble un projet minutieux. Il a notamment été prévu que je me rendrais d’abord au Cambodge à la fois pour rendre visite de sa part au prince Sihanouk qu’il aimait beaucoup, mais aussi pour créer une sorte de rideau de fumée devant les buts réels de ce voyage. De même, au retour, je devais m’arrêter en Inde pour voir le président Nehru qui m’avait également invité.

Le Général m’a alors donné une lettre destinée à m’accréditer en son nom auprès du président chinois. Et c’était d’ailleurs assez habile puisque au lieu d’écrire au gouvernement chinois qu’il ne connaissait pas et ne reconnaissait pas, il se contentait de m’écrire, à moi, pour me donner un mandat officiel.

J’ai donc compris à la lumière de cet échange de vues que le Général était désireux, autant que possible, de parvenir à une solution complète du problème de la reprise des relations. Mais comme dans d’autres entretiens que j’eus avec lui à la même époque mais en présence cette fois d’autres ministres ou de certains de ses collaborateurs, il se montra moins formel, j’en conclu qu’il y avait dans toute cette affaire un aspect confidentiel qu’il convenait de préserver. Par parenthèse, les services français des Affaires étrangères étaient à l’époque persuadés que cette question soulevait des difficultés inextricables, en raison notamment du problème de Formose. En réalité, je pensais qu’à partir du moment où l’on prenait les choses en main sérieusement, il était évidemment possible, sinon tout à fait facile, de trouver une solution et j’y avais, bien sûr, réfléchi.

Accueilli par le maire dès notre arrivée en Chine, j’ai compris qu’il y avait un cran de plus à l’accueil traditionnel par le fait que nous avons été accueillis à Canton par le maire et non par un maire-adjoint comme c’est généralement l’usage. De plus, dans son discours de bienvenue, ce magistrat a fait allusion aux relations » économiques, culturelles et politiques » entre nos deux pays. Et le mot » politique » était assurément nouveau. Ensuite je suis arrivé à Pékin où j’étais l’hôte d’une association pour les relations internationales. C’est là un expédient qu’avaient trouvé les Chinois pour entretenir des relations avec les pays avec lesquels ils n’en avaient pas officiellement. Cette association était donc vouée à s’occuper de gens comme nous, c’est-à-dire des hérétiques en quelque sorte. Dès le lendemain j’ai vu le Premier ministre, M. Chou En-lai et je lui ai montré la lettre du général de Gaulle. Il m’a demandé d’ailleurs de pouvoir la garder pour l’étudier et je la lui ai confiée. Le soir même j’étais l’hôte de l’association, mais il était remarquable que le ministre des Affaires étrangères, M. Chen Yi, était rentré spécialement de province pour assister à ce dîner.

Je suis resté deux semaines en Chine. C’était mon plan. Je ne voulais pas y rester davantage, quoi qu’il arrive. Je m’étais dit que la mission réussirait ou ne réussirait pas mais que de toute façon il était inutile de s’attarder. Ces deux semaines ont été occupées par des conversations politiques, mais aussi par une visite de trois jours dans des sites variés, en Mongolie intérieure, etc. J’ai compris que les Chinois étaient assez contents de se débarrasser de moi pendant trois jours pour pouvoir réfléchir et discuter entre eux de ce que j’avais pu leur proposer. Et d’ailleurs, pendant cette escapade, j’étais accompagné d’un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui ne cessait de m’interroger sur tous les sujets et qui, chaque soir, faisait un rapport à Pékin.

A mon retour dans la capitale chinoise, nous avons encore eu trois jours de discussions. Cela signifie qu’en tout il y a peut-être eu six ou sept jours de travail effectif. Les réunions avec les Chinois durent plusieurs heures. Ils répètent longuement leur point de vue. Ils expriment toujours les choses en reprenant les problèmes à la base, en disant beaucoup de généralités. Comme je connaissais leur méthode, j’en faisais autant. Quand ils parlaient pendant trois quart d’heure, je parlais pendant quarante-cinq minutes. Nous parlions abondamment du communisme, du capitalisme, d’histoire contemporaine, etc. Et entre-temps nous préparions des papiers pour voir ce que nous pourrions faire, concrètement. Naturellement, j’avais refusé des discussions détaillées sur Formose. J’avais adopté le système suivant : nous ne pouvions pas prendre d’engagement sur Formose, mais nous appliquerions le droit international. Ce qui me donnait l’occasion de leur répondre que ce droit ne permettait pas de reconnaître deux gouvernements, en même temps, comme ayant la souveraineté au même endroit.

Donc, si nous reconnaissions la Chine, nous n’avions pas besoin de rompre avec Formose puisque nous nous contenterions alors de rétablir notre ambassade là où elle était auparavant. Et d’ailleurs nous n’avions à Formose qu’un chargé d’affaires ad interim. Il me paraissait certain que Formose romprait avec nous dès que nous aurions reconnu Pékin. Et finalement nous nous sommes mis d’accord sur une formule assez curieuse : nous nous engagions à rompre avec Formose… si Formose rompait avec nous. Je crois que je pouvais prendre cet engagement sans inconvénient.

Finalement, au terme de nos conversations, on me prévint que j’aurais à me rendre au terme de la deuxième semaine à Shangai où je verrais le président Mao Tsé Toung et où MM. Chou En-lai et Cheng Yi me rejoindraient. Ils vinrent, et en une soirée, nous mîmes sur pied un projet très complet. Le lendemain je rendis visite à Mao, mais il est évident que même si le président fut consulté et donna son accord, tout fut réglé à l’échelon de M. Chou En-lai. Nous avons donc rédigé un document que je signais, mais ad referendum, en précisant qu’il appartenait en dernière analyse au général de Gaulle de le rendre officiel. De l’autre côté, ce fut M. Chou En-lai qui signa.

J’ai alors quitté la Chine mais ,jusqu’ici, je n’avais rien pu faire tenir à Paris au général de Gaulle. Naturellement, les journalistes – enfin, les rares journalistes qui se trouvaient à Pékin – s’agitaient quelque peu. Pour déjouer les curiosités des gens qui m’attendaient à Hong-Kong, je suis revenu par Rangoon, en Birmanie. Et c’est là que, moi-même, j’ai tapé mon rapport à la machine. Ensuite je suis parti pour New Delhi et j’ai confié le protocole et le rapport à un secrétaire d’ambassade qui a pris l’avion pour Paris et qui les a transmis à l’Elysée. Pour moi, je suis resté encore une quinzaine de jours en Inde, tranquillement, et je m’y suis promené. Beaucoup de gens en ont conclu que décidément il n’y avait rien d’important. Mais lorsque je suis arrivé à Paris, le général de Gaulle avait pu déjà étudier tout le dossier. Et le jour où il m’a reçu il m’a indiqué qu’il avait l’intention de suivre mes conclusions, lesquelles tendaient à la reconnaissance diplomatique des deux parties. Nous avions prévu, avec M. Chou En-lai, un protocole pour cette reconnaissance, lequel a été légèrement modifié par la suite par les Affaires étrangères qui en ont réglé l’exécution.

En réalité, on peut savoir aujourd’hui que cette affaire avait été extrêmement délicate et complexe à traiter et que les Chinois eux-mêmes ne savaient pas du tout si, en définitive, nous pourrions aboutir à une reconnaissance. Nous avions même envisagé, eux et moi, deux solutions. La solution maximaliste, qui était la reconnaissance pure et simple et une formule intermédiaire qui aurait consisté à installer des échelons culturels et économiques, avec quelques particularités comme l’utilisation du drapeau, du chiffre, etc. Aujourd’hui que cette affaire est terminée, je peux vous révéler qu’après de longues hésitations j’ai rédigé mon rapport, à Rangoon, en ne faisant mention que de la première formule. Je craignais que l’existence des deux possibilités fasse hésiter le Général. Et je me suis dit : » On verra bien. Si par hasard la première solution ne marche pas, je sortirais la deuxième « . Mais cela n’a pas été nécessaire.

Ce n’est pas pour demain Lorsque le général de Gaulle m’a reçu à l’Elysée pour conclure, il se fait qu’il venait d’apprendre l’assassinat du président Kennedy. Et cela a sans doute changé quelque chose car je crois que nous avions vaguement dans l’idée que les Américains pourraient tirer parti, d’une façon ou d’une autre, de notre initiative. Notamment pour ce qui est du Vietnam. Je pense que cela aurait pu être le cas pour l’administration Kennedy.

En me quittant ce jour-là, le général de Gaulle me dit qu’il comptait donner une suite positive à l’affaire si les conversations qu’il devait avoir aux Etats-Unis – aux obsèques de Kennedy – ne le faisaient pas changer d’avis. Et la suite positive était prévue pour janvier 1964.

Finalement, c’est bien ainsi que les choses se passèrent. Je me souviens que les Américains, à l’époque, étaient assez inquiets. Le Général leur avait communiqué que la reconnaissance de la Chine » ce n’était pas pour demain » mais ils se demandaient s’ils devaient prendre le mot dans son sens littéral. Curieusement, c’était surtout dans les milieux » libéraux » aux Etats-Unis que les inquiétudes étaient les plus vives. Certaines personnes pensaient qu’un tel geste pourrait favoriser, aux élections prochaines, les candidats les plus réactionnaires à la présidence. En tout état de cause, on voit aujourd’hui combien le Général a été un précurseur. Il a fallu attendre huit ans pour que le président des Etats-Unis fasse le même raisonnement que lui. Mais je crois que, bien que le délai ait été assez long, notre initiative de 1964 a été un début, un précédent dont l’existence a pu jouer par la suite.

Souvenir de Zhang Xichang :

Les négociations confidentielles et l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France (01-2004)

Le 27 janvier 1964, la Chine nouvelle et la Ve République française ont noué les rapports diplomatiques au niveau d’ambassadeurs. Il s’agissait d’une »Explosion nucléaire diplomatique » d’après certains médiats en Occident qui bouleversa la communauté internationale. C’était un grand succès de la diplomatie chinoise, aussi un chapitre brillant dans les annales des relations internationales de notre temps.

Cet établissement est l’événement le plus émouvant que j’ai vécu durant ma carrière diplomatique. En tant que témoin direct de cet événement de portée historique, je voudrais bien apporter mon témoignage dans la mesure de mes souvenirs.

Dès 1949, il y avait des contacts officiels ou officieux entre la Chine nouvelle et la République française, malgré l’absence de relations diplomatiques. Au milieu des années 50, il y eut quelques sondages officieux de la part des autorités françaises sur certains arrangements transitoires d’ordre économique, culturel ou consulaire. Cependant, avant 1963, aucun gouvernement, aucun homme politique français n’a pris de contact officiel ou officieux avec le gouvernement chinois en vue de la normalisation de nos relations, pour les raisons que vous connaissez mieux que moi.

INVITÉ MYSTÉRIEUX A DIAOYUTAI

Or, le 22 octobre 1963, un invité mystérieux arriva à Beijing, sans titre ni dignitaire officiel ni diplomate, qui hébergeait à la Résidence des honneurs d’Etat Diaoyuatai dans un beau quartier ouest de la capitale. Ce fut bien M. Edgar Faure (ancien président du Conseil des ministres de France) qui, désigné comme envoyé du Général de Gaulle, fondateur – Président de la V République, avait la mission de faire des marches visant à établir de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine sous la direction du président Mao Zedong.

En qualité de chargé du Service de France au Ministère chinois des Affaires étrangères, j’allais à la rencontre de M. Faure à la frontière entre le continent et Hongkong. Il était porteur d’une lettre manuscrite du Président de Gaulle. Au lieu d’écrire au gouvernement chinois que la France ne reconnaissait pas encore, le Général de Gaulle se contenta d’écrire à Edgar Faure lui-même, mais, en fait, le vrai destinataire était le gouvernement chinois. Cette lettre »personnelle », sans donner un mandat officiel à Faure, était destinée à l’investir des pouvoirs nécessaires pour entrer en négociation avec nos dirigeants au sujet de l’établissement de relations diplomatiques. Il s’agissait d’un émissaire très particulier dont la mission dépassait un simple sondage.

LES NÉGOCIATIONS

Le Premier ministre Zhou Enlai qui prit personnellement l’affaire en main et le maréchal Chen Yi, vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères, menèrent six rounds de négociations avec Edgar Faure respectivement à Beijing et à Shanghai. J’ai eu le très grand honneur de participer à ces entretiens confidentiels.

Les négociations se centraient notamment sur la question de savoir si le gouvernement français était disposé à reconnaître le gouvernement de la République populaire de Chine comme unique gouvernement légal représentant tout le peuple chinois, et à assumer les obligations correspondantes. Autrement dit, la clé des négociations résidait dans l’attitude à prendre vis-à-vis de la question de Taïwan.

Dès le début, M. Edgar Faure prit les positions suivantes : c’est de son fait que la France n’a pas reconnu la République populaire de Chine, indépendamment de l’opinion d’autrui. Sur le plan pratique, au nom du Général de Gaulle, il avança trois formules:

Reconnaissance sans conditions. Le gouvernement français reconnaît officiellement le gouvernement de la République populaire de Chine, la partie chinoise donne son consentement.

Reconnaissance sous conditions. Le gouvernement français fait connaître son intention de reconnaître la Chine, la partie chinoise pose ses conditions pour l’accepter.

Reconnaissance différée. En attendant la normalisation, un système privilégié de relations d’ordre économique et culturel pourra être établi entre nos deux pays.

M. Faure insista sur le fait que le Général de Gaulle donnait la préférence à la première solution et que la France ne reconnaissait qu’une seule Chine. Pourtant, il exprima l’espoir que le gouvernement chinois s’abstiendra de demander à la France de rompre au préalable avec Taïwan.

De son côté, le Premier ministre Zhou Enlai avança les trois formules suivantes :

Un établissement complet de relations diplomatiques, c’est à dire à l’échelon des ambassadeurs, comme c’est le cas de la Suisse et des pays scandinaves. Cela impliquait que la France rompra d’abord avec Taïwan pour nouer ensuite des relations diplomatiques avec nous.

Un établissement partiel de relations diplomatiques, donc au niveau des chargés d’affaires, comme c’était le cas de la Grande Bretagne. Ce serait désagréable pour les deux parties.

Une formule intermédiaire : les deux parties s’efforceront de créer les conditions pour établir le plus tôt possible, des relations diplomatiques. Pour commencer, l’installation d’une représentation commerciale non-gouvernemental pourra être envisagée.

Le Premier ministre Zhou donna les précisions suivantes: le gouvernement français est libre de son choix, mais la Chine préfère la première formule. Le gouvernement chinois est ferme dans son opposition à la création de »deux Chine ». Il ne peut y avoir d’équivoque ou de malentendu là-dessus ; il n’est pas possible d’établir de relations diplomatiques au rang des ambassadeurs sans rompre avec Taïwan, sinon on ne peut que se contenter des échelons non officiels, tels qu’une représentation commerciale.

M. Edgar Faure soutint pour sa part que le Général de Gaulle souhaitait établir sans délai des relations diplomatiques normales avec la Chine nouvelle, ne voulant absolument pas imiter la Grande-Bretagne; il n’avait pas non plus l’intention d’adopter la troisième formule. L’envoyé français dit et redit que le Général de Gaulle ne soutenait en aucune façon des activités visant à créer »deux Chine » ; la France appliquerait le droit international. Cependant, de part et d’autre, il ne pouvait être question de poser des conditions préalables.

En outre, la France souhaitait conserver un consul de rang inférieur à Taïwan, après la normalisation de nos relations, pour la défense de ses intérêts. Sur ce point, le Premier ministre Zhou opposa un refus catégorique à M. Edgar Faure, en précisant que si la France imitait les Anglais, ce ne serait pas agréable pour nos deux pays. Finalement, Faure fut d’accord pour que la France s’engageait à retirer, après la reprise de nos relations, sa représentation et son personnel diplomatiques de Taïwan au moment où les autorités de l’île retireront les leurs.

CONTRE LA THÉORIE DES « DEUX CHINE » : UN ACCORD TACITE

Dans tout ce qui précède, on voit bien où se trouve le noeud gordien. La Chine n’acceptait pas d’établir des relations diplomatiques au rang des ambassadeurs avec des pays qui n’avaient pas rompu avec les autorités de Taïwan. Or, le Général de Gaulle ne voulait pas prendre l’itérative de la rupture. Au fond, en préconisant la reconnaissance sans condition, la France cherchait à éviter de reconnaître ouvertement le gouvernement de la République populaire de Chine comme seul gouvernement légal représentant tout le peuple chinois et de prendre position contre la création de »deux Chine ». Comme les deux parties persistaient dans leurs positions respectives, les négociations se trouvaient dans une impasse.

Après trois jours de suspension, une nouvelle formule fut élaborée du côté chinois pour sortir les pourparlers de l’impasse. Compte tenu de la portée tout à fait exceptionnelle de l’établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays et de la promesse réitérée par Edgar Faure au nom du Général de Gaulle de ne pas soutenir des activités tentant à créer »deux Chine », le gouvernement chinois a fait preuve de souplesse quant aux modalités de la normalisation, tout en persistant dans sa position de principe contre le concept de »deux Chine ». La nouvelle formule consista à annoncer d’abord l’établissement de relations diplomatique entre la Chine et la France pour conduire ensuite, sous l’effet du droit international, à une rupture entre la France et les autorités de Taïwan, à condition que les deux parties parviennent à un accord tacite aux termes duquel la France reconnaissait le gouvernement de la République populaire de Chine comme seul gouvernement légal représentant tout le peuple chinois et prenait les engagements correspondants.

Il est à souligner que la nouvelle formule marquait un tournant dans le déroulement des négociations.

En effet, ayant bien étudié la demande française, le Premier ministre Zhou Et le Maréchal Chen rédigea un projet proposant l’établissement direct des relations ». Après avoir discuté avec d’autres dirigeant dont Liu Shaoqi et Deng Xiaoping, le Président Mao qui séjournait à Shanghai écrivit une directive approuvant le projet. J’accompagna M. Faure à se rendre à Shanghai. Quelques temps après l’arrivée, le Premier ministre Zhou me convoqua dans son bureau pour dicter trois points du projet chinois, lesquels que je traduisis en français furent transmis à M. Faure. Une fois qu’il lit la traduction, M. Faure qui n’était plus triste se dit que ce projet fut raisonnable et acceptable. Dès lors, les deux derniers rounds de négociations prirent bonne allure. Enfin, on mit sur pied un document très complet.

Ce document se divise en deux parties: la première concernant la procédure et les modalités de l’établissement de relations diplomatiques; la seconde, l’accord tacite entre les deux gouvernements ; Edgar Faure le signa (mais ad référendum), en précisant qu’il appartiendrait en dernière analyse au Général de Gaulle de le rendre officiel. Du côté chinois, c’est Zhou Enlai qui signa. C’est ainsi que la mission d’Edgar Faure prit fin dans d’heureuses conditions. Le lendemain, le 2 novembre, l’audience accordée au couple Faure par le président Mao constitua une sorte de couronnement.

LA PRÉPARATION DU COMMUNIQUÉ

Après le retour d’Edgar Faure, le Président de Gaulle donna une suite positive à l’affaire et le document signé par les deux parties en Chine fut rendu officiel. Un contact fut établi entre l’ambassadeur de Chine à Berne Li Qingquan et Jacques de Beaumarchais, directeur d’Europe au Quai d’Orsay, pour mettre un point final à l’établissement de nos relations diplomatiques.

Les entretiens concernaient surtout la forme que prendrait l’annonce et les termes du Communiqué conjoint. Une petite retouche a été faite à la procédure initialement convenue durant la mission d’Edgar Faure en Chine; au lieu d’échanger des notes consacrant respectivement la reconnaissance et l’acceptation de la reconnaissance, un communiqué conjoint mentionnant simplement la décision d’établir des relations diplomatiques et d’échanger des ambassadeurs serait publié simultanément dans les deux capitales. Cette légère modification avait pour avantage d’épargner à la France l’ envoi, la première, d’une note pour reconnaître le gouvernement chinois. Un simple communiqué signait que, de part et d’autre, il n’y avait pas de demandeur. Les voeux du Général de Gaulle étaient ainsi comblés. Par ailleurs, la Chine consentit à rayer du communiqué les termes suivants : le gouvernement de la République populaire de Chine « en tant que seul gouvernement légal représentant tout le peuple chinois », car le gouvernement français avait de la difficulté à accepter ces termes et qu’au fond il ne soutenait pas les activités tendant à créer »deux Chine ». Il fut entendu que la Chine se contenterait de faire une déclaration à part, pour réaffirmer sa position de principe dans l’esprit de l’accord tacite, sur laquelle la partie française observerait un silence approbateur.

En ce qui l’échange d’ambassadeurs, la partie française exigea fermement dans le communiqué que « l’échange d’ambassadeur devra s’effectuer dans un délai de trois mois » car le Général de Gaulle craignait d’être passif sur le plan diplomatique si Taiwan n’acceptait de rompre ses relations avec la France. Nous acceptâmes d’écrire ce délai dans le communiqué conjoint. Ainsi, les deux parties parvinrent unanimement à un accord sur ce communiqué qui ne contenait que deux phrases, un rare exemple.

LE DERNIER OBSTACLE SURMONTÉ

Avant l’annonce du Communiqué conjoint, la partie chinois désigna son chargé d’affaire M. Song Zhiguang, directeur adjoint de la division générale d’Europe du Ministère des AE qui dirigerait une équipe en avance dont je faisais partie. Et la partie française nomma son chargé d’affaire Claude Chayet qui avait grandi à Beijing.

Et après la publication de la décision sur l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine nouvelle et la France, la mission du Guomindang à Paris ne voulait pas partir. Le 30 janvier, en recevant une délégation du Groupe France-Chine à l’Assemblée nationale, le Président Mao Zedong émit à la partie française un message fort clair : Si la France ne réglait pas biens ses liens avec Taiwan, « nous n’accepterions pas votre ambassadeur, nous ne pourrions non plus envoyer le nôtre chez vous ». Comme le Premier ministre Zhou Enlai était en tournée en Afrique, le vice-premier Deng Xiaoping qui assumait l’intérim reçut M. Song et moi nous recommandant d’intensifier la lutte pour »chasser la mission de Tchiang Kaichek » . De son côté, la France voulut que notre chargé d’affaire se rendrait vite à Paris afin d’évincer le représentant de Taiwan.

Le Général de Gaulle respectait ses engagements et agissait en vertu de l’accord à trois points. Il recommanda le Premier ministre Georges Pompidou et le ministre des AE Couve de Murville de bien régler le problème de Taiwan, en soulignant qu’il n’y ait qu’une seule Chine… et que la France avait raison de ne pas reconnaître le statut diplomatique de la représentation de Taipei.

Le 10 janvier, le gouvernement français informa officiellement le »délégué diplomatique » de Taiwan que dès l’arrivée à Paris des diplomates de Beijing, la mission de Taiwan perdra sa raison d’être là. Le même jour, malgré que les Etats-Unis eussent demandé à Tchiang Kaichek de ne pas rompre ses relations avec la France, les autorités taiwanaises furent obligé de le faire et de retirer leur mission et personnels diplomatiques. Pour sa part, la France annonça qu’elle retirera sa mission et ses diplomates de Taiwan. Ainsi le dernier obstacle fut surmonté. D’après la demande française sur la réciprocité, les deux chargés qui dirigeaient une équipe de 5 autres membres furent arrivés à Beijing et à Paris en même temps le 23 février 1964.

Chose ordinaire devint extraordinaire. Le chargé d’affaire Song Zhiguang fut l’objet d’un accueil chaleureux au-delà de prévisions, surtout par plusieurs centaines de journalistes et caméramans. Voilà un effet bouleversant de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France.

Le 27 mai et le 2 juin 1964, on a vu arriver respectivement à Beijing et à Paris les premiers ambassadeurs M.Lucien Peye et le général Huang Zhen. Ainsi ont pris fin avec succès le processus de nouer les rapports au niveau d’ambassadeurs entre nos deux pays.

Bref, l’établissement de relations diplomatiques entre la Chine et la France constitue une réussite grandiose de notre diplomatie depuis l’avènement de la Chine nouvelle en 1949. Cela a contribué à percer le blocus et l’encerclement de la Chine par les Etats-Unis et les forces anti-chinoises et à favoriser l’opposition au monopole des affaires mondiales par les deux superpuissances. C’est une démarche considérable d’ouvrir les rapports avec les pays industrialisés et exerce une influence profonde et durable dans l’arène internationale.À partir de 1950, la situation évolua rapidement en Tunisie comme au Maroc. La fameuse déclaration de Robert Schuman, qui avait évoqué à Thionville, le 13 juin 1950, la possibilité d’une voie vers l’indépendance pour la Tunisie, avait paru amorcer des réformes constitutionnelles, et le Néo-Destour avait accepté de collaborer à un cabinet de dialogue formé par Mohammed Chenik, un ancien collaborateur de Moncef Bey. Pourtant, dès la fin de 1950 pour le Maroc, au cours de l’année 1951 pour la Tunisie, on était dans l’impasse. Plus encore, au début de 1951, le général Juin, qui occupait les fonctions de résident général depuis 1947, entama une politique de force, avec l’appui des grands « féodaux » du Sud, contre le sultan et l’Istiqlal, taxés de complicités et d’intelligences avec l’extérieur. En ce qui concerne la Tunisie, les négociations de janvier et d’octobre 1951 butaient sur des obstacles tout aussi insurmontables. La France mettait toujours en avant le préalable de la reconnaissance des traités de protectorat, des garanties pour les colons (les « prépondérants ») et des liens privilégiés, voire l’appartenance à l’Union française. On paraissait accepter l’épreuve de force ; l’arrivée, en janvier 1952, à Tunis du nouveau résident Jean de Hautecloque sur un croiseur fit figure de véritable provocation.

À ce moment, la violence avait éclaté dans les deux résidences, et les crises entrèrent dans une seconde phase d’internationalisation. L’indépendance de la Libye en 1951 accéléra la mobilisation des États arabes. Ils chargèrent l’Égypte de déposer, le 4 octobre, une demande d’inscription de la question du Maroc à l’ordre du jour de la VIe session de l’assemblée des Nations unies, en novembre. Le débat s’étira sur plus d’un mois et aboutit à un ajournement, voté par vingt-huit voix contre vingt-trois et sept abstentions. Le « bloc » anticolonialiste se scinda à cette occasion, la majorité des pays latino-américains ayant choisi de composer. L’année suivante, l’épreuve de force éclata en Tunisie ; elle détermina une autre offensive onusienne. Cependant, en décembre 1952, la proposition arabo-asiatique de créer une commission des bons offices, donc établissant implicitement la compétence de l’O.N.U., fut rejetée. L’attitude des États-Unis fut déterminante. La France multiplia ses efforts, finalement fructueux, auprès des Américains et des Britanniques pour éviter des condamnations à l’O.N.U.

L’administration américaine et l’opinion informée aux États-Unis étaient inquiètes de l’évolution de la situation au Maghreb. Des contacts officieux et officiels existaient avec les nationalistes. Les États-Unis acceptaient de soutenir les réformes de la France en vue d’une autonomie interne des protectorats ; mais, dans le contexte du développement de l’anticolonialisme, il leur était aussi impossible de négliger indéfiniment les adversaires de la France. En 1953, la relative inefficacité du levier extérieur laissait cependant les nationalistes et la France face à face dans un rapport de forces incertain. L’insurrection algérienne allait donner rapidement une nouvelle dimension à la revendication d’indépendance dans les deux protectorats. La Tunisie était la première concernée. Il est certain que l’évolution fut précipitée par la politique volontariste de Pierre Mendès France, arrivé au pouvoir en juin 1954, dans le contexte dramatique de la défaite française de Diên Biên Phu. Après novembre 1954, le risque de contagion de la violence armée en Afrique du Nord augmenta, car il existait déjà en Tunisie des groupes de moudjahidines, ou fellaghas, qui opéraient à partir de camps d’entraînement en Tripolitaine. Tandis que les militaires et le résident général en tiraient la conclusion qu’il fallait maintenir des forces importantes, pour Mendès France, au contraire, il fallait négocier avec les modérés du Néo-Destour, afin de s’assurer une Tunisie neutre, sinon amie, dans le conflit qui s’ouvrait sur son flanc ouest. La négociation entamée par le gouvernement Mendès France, poursuivie par celui d’Edgar Faure, aboutira sous le gouvernement Guy Mollet à la reconnaissance de l’indépendance de la Tunisie, le 20 mars 1956.

Le processus, quoique plus long et plus laborieux, s’inspira des mêmes considérations pour le Maroc, où le terrorisme et le contre-terrorisme se déchaînèrent dès la fin de 1953. Comme en Tunisie, la politique de force conduisit à une impasse. De plus, la France craignait toute une série de complications extérieures : avec l’Espagne, qui couvrait les activités des réfugiés nationalistes et de l’Armée de libération marocaine (A.L.M.) dans sa zone ; avec l’Algérie, où les fellaghas entretenaient des relations avec l’A.L.M. au Maroc espagnol ; avec l’O.N.U., enfin, où devait s’ouvrir un débat sur l’Algérie à la fin de 1955 et où il était donc indispensable de s’assurer la sympathie américaine. Pour les gouvernants français à partir de 1954, il fallait donc liquider l’affaire marocaine et reconnaître au Maroc la seule autorité légitime capable d’enrayer les risques de djihad général au Maghreb : le sultan Sidi Mohammed. C’est dans ces conditions que s’effectua le retour triomphal du sultan au Maroc et la reconnaissance de l’indépendance du pays, comme celle de la Tunisie, en mars 1956.

Au cours de ces deux dernières années, la guerre d’Algérie qui commençait a donc pesé de façon décisive sur le mouvement vers l’indépendance totale des deux protectorats et l’abolition des traités de 1881 et de 1912. Les nationalistes avaient continué de recevoir des appuis réels dans le monde arabe ; à l’O.N.U., la France restait sur la défensive ; enfin, les Américains ne cachaient guère leur impatience. Toutefois, le grand coup d’accélérateur fut donné par les Algériens, qui devaient naturellement en attendre la contrepartie. L’ambiguïté présidait donc, dès le départ, aux relations des deux nouveaux États, tant avec les Français qu’avec les Algériens, pendant l’insurrection en Algérie.